全球首个孕育机器人问世 全球首个孕育机器人预计一年内面世

发布时间:2025-08-11 11:06:07

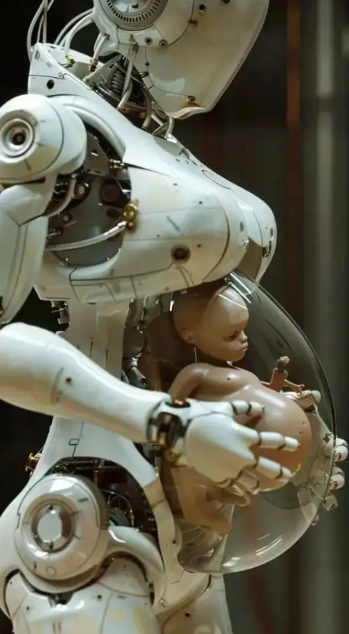

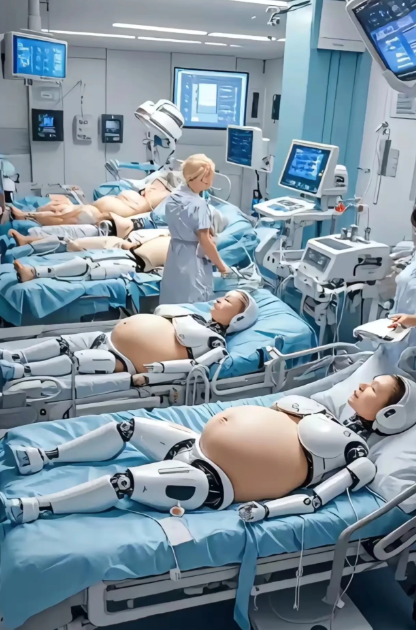

震撼科技成果来袭!全球首个孕育机器人的研发进入冲刺阶段,一年内即可揭开神秘面纱。这款机器人核心在于模拟真实子宫环境,通过先进技术调控温度、湿度、营养供给等关键要素,让胚胎在机器人体内安稳发育。它的出现,或将为不孕不育家庭、单身人士等群体,开辟一条全新的生育希望之路 。

全球首个孕育机器人问世

围绕“全球首个孕育机器人一年内面世”的消息,结合技术原理、争议焦点与社会影响,综合梳理关键信息如下:

一、核心技术与研发背景

技术原理

项目将现有“孕育箱技术”(模拟子宫环境的生物培养装置)嵌入仿生机器人腹部,宣称可复刻从胚胎植入、发育到自然分娩的全流程。机器人外壳模拟孕妇的腹部隆起、胎动等物理变化,内部通过温控、营养输送及代谢废物处理系统替代人体子宫功能。

团队声明:孕育箱技术已成熟,难点在于“与机器人腹部结合”(非突破人造子宫技术)。

定价策略:样机单价≤10万元人民币,定位“生育替代方案。

研发团队

新加坡南洋理工大学博士张其峰主导,其创办的深圳卡伊瓦机器人公司此前主营餐饮配送机器人,此次转型引发行业关注。

二、争议焦点与行业质疑

技术可行性存疑

科学障碍:目前人造子宫仅支持动物实验(如羊胎存活4周、鼠胚胎6天),人类胚胎全程机器孕育尚无成功案例。需突破胎盘代谢、免疫模拟、神经发育等复杂生理机制。

功能性质疑:专家指出机器人形态对孕育无实质加成,核心瓶颈在于生物相容性技术,外壳纯属“营销噱头。

风险隐患:10个月零故障运行的稳定性未经验证,系统崩溃可能导致胚胎夭折,责任认定缺失。

伦理与社会冲击

亲子关系模糊:机器人是否具备“法律母亲”身份?遗传母亲与机器的责任如何划分?

生命商品化风险:低价可能催生“定制婴儿”(如性别筛选)和非法卵子交易黑色产业链。

情感剥离争议:机器孕育或削弱母婴生理互动形成的亲子纽带,影响婴儿心理发育。

社会结构变革:生育与婚姻解绑,结婚率或进一步下降(中国2024年结婚率已创1980年来最低)。

法律真空待填补

全球尚无相关立法框架,亟待解决:

准入标准(是否限定医疗必需人群?)

责任界定(强制购买技术故障保险)

卵子溯源机制(防范非法交易)。

三、潜在价值与支持声音

生育自由拓展

为不孕患者、子宫功能障碍女性、同性伴侣及单身人士提供新选择。

规避妊娠并发症(如产后大出血),降低生育风险。

打击非法代孕

若技术成熟且监管完善,可能取代高风险的地下代孕产业。

人口问题应对

在生育率持续下滑的背景下(中国2022年出生率仅6.77‰),被视为一种突破性解决方案。

四、现实阻碍与公众疑虑

技术鸿沟显著

现有孕育箱仅支持早产儿养护,无法实现胚胎全程发育。需攻克数十项生理模拟技术,短期内难达“全流程复刻。

女性健康代价未解

取卵手术仍需女性承担健康风险(如卵巢过度刺激综合征),且可能加剧卵子商品化。

社会成本与公平性

10万元定价仍高于多数家庭承受力,若普及可能加剧阶层分化(仅高收入群体可负担)。

五、未来展望:技术需与伦理同行

该项目的象征意义大于实际突破——它反映了社会对生育自由的迫切需求,但技术落地需跨越三重鸿沟:

1. 技术可靠性:从动物实验到人类安全应用的漫长验证;

2. 伦理边界界定:避免“生命工厂”式滥用;

3. 社会共识构建:平衡科技进步与传统价值观。

短期内更现实的路径是作为高危妊娠或早产儿的辅助医疗设备,而非完全替代自然生育。

- 腾讯新游《穿越火线:虹》首支实机演示不到两天已突破1100万次播放! 08-11

- 逆水侠棋浮光交辉万机翁玩法指南 08-11

- 《浪浪山小妖怪》火了 电影《浪浪山小妖怪》预测票房上调 08-11

- 异常咖啡机全cg代码 异常咖啡机全cg指令代码大全 08-11

- 四海兄弟故乡全保险箱密码汇总 08-11

- 高德地图上线公路驿站导航 国省道自驾游必备神器 08-11

- 《王之凝视》2.0巨人流玩法技巧 《王之凝视》2.0巨人流玩法攻略 08-11

- 纸祭全章节谜题线索图文攻略 纸祭全章节谜题答案汇总 08-11

- 微信上线新功能 一键“文转图” 纵享丝滑分享 08-11

- 谜图杂货铺第五关怎么过 谜图杂货铺第五关快速通关攻略 08-11

-

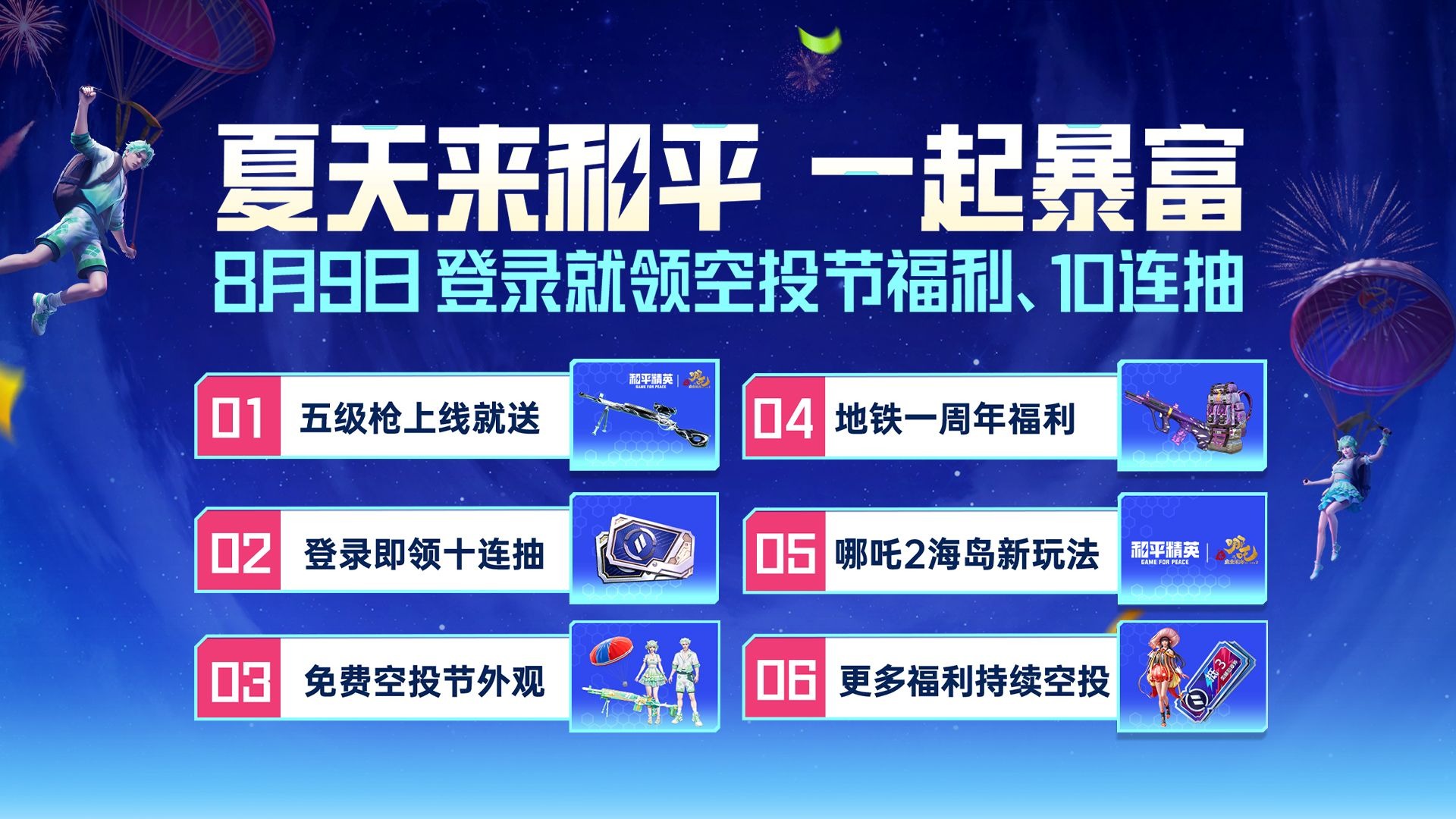

和平精英暴富空投节 和平精英空投冒险活动玩法攻略

《和平精英》的 “暴富空投节” 已火热开启,众多惊喜福利与趣味玩法等你体验。此次活动期间,游戏内空投更加密集,物资愈发丰富,还有召回信标助你无畏追空投。其中,空投冒险活动别具一格,从出生岛收集信标触发特殊事件,到击落运输船投放的无人机获取物资,每一环都充满挑战与机遇,接下来为你详细拆解玩法 。

-

百度搜索PC端首页全量上线系列AI功能 上线超级智能双行框

百度搜索PC端迎来重磅更新!8月11日起,首页全量上线一系列AI功能,其中“超级智能双行框”尤为亮眼。该双行框支持多轮对话,用户可自然表述复杂需求,系统依据上下文理解语义,精准作答。搭配新上线的“工作台”模块,集成的AI工具可高效处理文档、写作、PPT制作等任务,重塑用户搜索体验。

-

浪浪山小妖怪票房超5亿 刷新国产二维动画电影票房纪录

谁能想到,一只来自浪浪山的小猪妖,竟成为暑期档票房“爆款制造机”!《浪浪山小妖怪》累计票房突破5.74亿,打破国产二维动画票房纪录。电影里,小猪妖不甘平凡,携手同伴踏上取经路,历经波折却初心不改。这一全新视角的西游故事,引发观众强烈共鸣,让国产二维动画再绽光芒。

-

阿里发布通义Wan2.2-I2V-Flash模型 推理速度比Wan2.1提升12倍

AI视频生成领域迎来重大突破!阿里云团队推出通义Wan2.2-I2V-Flash模型,相比前作Wan2.1,推理速度飙升12倍。这款模型采用创新的MoE架构,由高噪、低噪专家模型协同,能智能划分任务,在保持计算成本稳定的同时,极大提升效率。并且,它对电影美学把控精准,生成画面电影感十足,为视频创作带来全新可能。

-

永劫无间摸金付费撤离点位的位置 永劫无间摸金模式玩法

《永劫无间》的摸金模式 —— 无间镖客,为玩家带来全新刺激体验。在这个模式里,玩家要在火罗国搜寻失落物资,击败对手并成功撤离。而撤离点是撤离的关键所在,掌握付费撤离点位的位置,合理选择撤离时机与方式,是安全撤离、收获丰厚奖励的前提。下面就为大家介绍摸金模式玩法,重点解析付费撤离点位 。